4万亿ETF赛道升级!从规模比拼到精耕细作,天弘基金8只ETF更名,开启指数投资者体验优化新篇章

2024年,中国资本市场迎来指数基金的"黄金年代"——Wind数据显示,截至2024年末,指数型产品规模较前一年激增69.57%,其中全市场ETF总规模在这一年突破3万亿元后,又在2025年4月站上4万亿关口。这场无声的"被动投资革命"正以每年超万亿的增速重塑财富管理版图。

2025年5月7日,当证监会《推动公募基金高质量发展行动方案》正式落地,明确"对ETF实施5日极速注册"的政策导向,强调“大力发展各类场内外指数基金”时,这场变革又再次迎来制度层面的强力助推。

天弘基金8只ETF集体"改名”

在指数化投资浪潮中,头部机构的战略动作尤为值得关注。

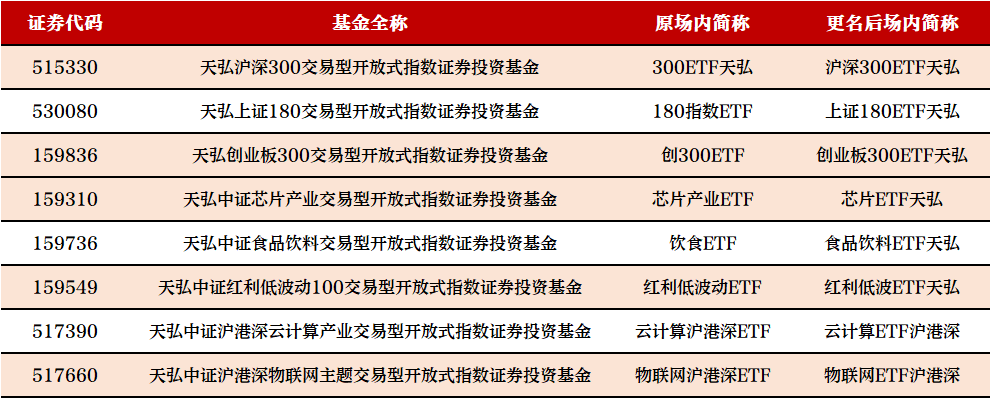

5月12日,天弘基金宣布旗下8只ETF变更场内简称,天弘基金表示,更名后的ETF简称将更加突出核心指数特征、完善资产类别和品牌标识,有助于提升投资者的筛选和决策效率。这次细微的调整,预示着ETF赛道正从"跑马圈地"转向"精耕细作"的新竞争维度。

具体来看,此次更名的8只产品,既有沪深300、创业板300、上证180这类承载市场核心资产的宽基旗舰,也有聚焦高股息策略的红利低波产品;既覆盖食品饮料这类穿越周期的消费赛道,又囊括芯片、云计算等硬科技前沿领域,更有横跨沪港深三地市场的物联网主题产品。

具体来看,此次ETF简称均按照“标的指数+ETF+管理人名称”的规则进行修改,变更包括三个要点:

一是ETF名称更直观,更贴近标的指数名称,投资者可更准确辨识ETF所跟踪指数,如跟踪创业板300指数的“创300ETF”变更为“创业板300ETF天弘”。

二是让投资者搜索更方便,去掉原有的“指数”“基金”等字样,以及行业主题ETF中标识成份股数量的数字,如“180指数ETF”变更为“上证180ETF天弘”。

三是末尾加入管理人名称,让投资者可以一眼识别出是哪家基金公司的产品, 公司识别度高。

业内人士指出,9·24行情以来,被动指数尤其是ETF快速发展,投资者数量持续增长,头部指数大厂动作频繁。变更产品场内简称体现了公募基金以投资者需求为导向,精细化运营的服务理念,是行业高质量发展的注脚;同时不少产品的扩位简称以发行主体作为结尾,也侧面体现了基金公司希望提升自身ETF产品的辨识度。

27只指数基金摘得五星评级,天弘指数军团背后的"财富密码"

天弘基金此次更名,本质上是对投资者体验的追求——将产品简称与搜索习惯对齐,看似微小的改变却能大幅降低投资者决策成本,使投资者可以更加便捷地查找相关ETF。

这种用户思维在国泰海通证券的评级中得到验证:截至2025年一季度,天弘基金参评的35只成立满3年的指数基金,全部获得三年期四星及以上评级,其中27只产品荣膺五星评级,综合排名位居行业第六。

回溯其ETF发展历程,天弘基金早在2015年即以沪深300、中证500两大核心宽基指数产品切入赛道,经过十年深耕,已形成覆盖A股宽基、行业主题、债券、策略、商品等全品类的ETF产品矩阵。截至2025年4月末,旗下27只ETF产品精准卡位机器人、生物医药、航天航空等前沿投资赛道,为投资者提供了专业、丰富、低成本的指数投资选择。数据显示,在天弘基金已上市ETF中,此前已有9只产品采用"天弘XX"的命名范式,本次简称体系升级后新增5只达标产品,使标准化命名产品占比突破50%,进一步强化了品牌认知度。

此外,在ETF同质化竞争隐现的当下,天弘基金正着手推进"双线战略"。一方面加速布局Smart Beta产品线,将价值、质量等因子注入被动投资,打造出"策略透明化"的升级工具;另一方面构建"量化模型+风险监测+动态平衡"的三维体系,把单一ETF进化为资产配置解决方案。

站在4万亿的历史节点回望,ETF的更名只是起点,真正的价值在于让每个简称都成为投资者认知市场的坐标。指数基金正在突破工具属性边界,向财富管理基础设施进化,值得期待的,是那些既能仰望星空布局前沿赛道,又肯俯身打磨每个细节的"指数匠人"。

风险提示:观点仅供参考,不构成投资建议,市场有风险,投资需谨慎。基金过往业绩不代表未来表现,基金管理人及基金经理管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同,请根据自身投资目的、投资期限、投资经验等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。主要投资于境外证券市场的基金,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险外,还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。