币圈交割合约全解析:机制、差异与实战策略

一、交割合约的起源与定义

1. 交割合约的金融基因

交割合约的底层逻辑源自传统期货市场,其本质是标准化远期合约的衍生品。1882年芝加哥期货交易所(CBOT)推出的玉米期货合约,首次将实物交割机制引入现代金融体系,形成通过合约锁定未来价格、对冲价格波动风险的核心功能。在传统金融市场,交割合约通过集中化交易所统一清算,成为大宗商品、金融资产价格发现的重要工具。

2. 币圈交割合约的移植与创新

2013年BitMEX首次将交割合约引入加密货币市场,推出比特币当周/次周合约,标志着币圈交割合约的诞生。其设计沿用了传统期货的到期交割机制,但进行了三点关键改造:

- 结算标的:95%以上采用现金结算,避免实物交割的物流与合规难题

- 合约周期:推出当周、次周、当季、次季四类高频周期,适应加密货币市场的高波动特性

- 杠杆倍数:突破传统金融10-20倍限制,主流平台提供50-125倍杠杆

3. 套期保值的具体玩法

套期保值是交割合约的核心应用场景,旨在通过期货与现货的反向操作对冲风险,常见策略包括:

- 空头套保:矿工或持币者担心币价下跌,通过卖出币本位合约锁定当前价格。例如,持有10 BTC的矿工可做空等值的BTC季度合约,若币价下跌,合约盈利可抵消现货亏损。

- 多头套保:企业需未来购入加密货币时,通过买入U本位合约锁定成本。例如,某支付公司需3个月后购买BTC,可提前买入季度合约对冲价格上涨风险。

- 跨期套利:利用不同周期合约的基差波动获利。例如,当季度合约价格显著高于次季合约时,可做空近月合约并做多远月合约,待基差收敛后平仓。

- 期现套利:当期货价格与现货价格偏离合理区间时,同步进行现货买入和期货卖出(或反向操作)以获取无风险收益。例如,BTC现货价格低于季度合约时,买入现货并卖出期货,到期交割套利。

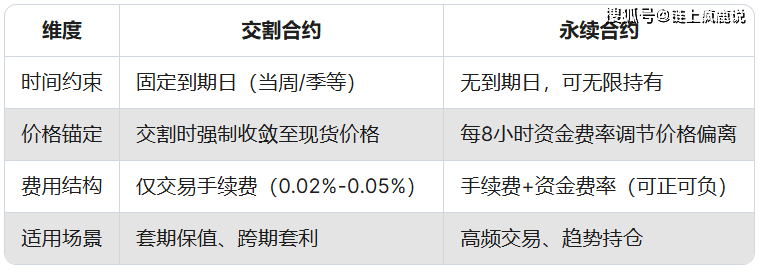

二、交割合约与永续合约的差异对比

1. 时间维度:强制收敛 vs 无限展期

交割合约的核心特征是存在刚性到期日,而永续合约通过资金费率机制实现价格锚定。两者的核心差异体现在:

2. 风险特征的差异

- 插针风险:交割合约因流动性集中在特定时间窗口,2023年ETH季度合约交割前1小时出现15%价格振幅的概率达42%,显著高于永续合约

- 穿仓机制:交割合约普遍采用“穿仓分摊”制度(如OKX),极端行情下盈利方需分摊穿仓损失;而永续合约通过自动减仓机制隔离风险

- 资金效率:永续合约持仓无需考虑移仓损耗,交割合约在主力合约换月时面临基差波动风险。

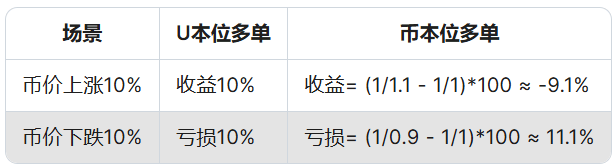

三、U本位 vs 币本位合约的底层逻辑

1. 计价体系的根本差异

U本位合约(USDT合约)

- 以稳定币USDT作为保证金和盈亏结算单位,合约价值直接锚定美元:

- 计算模型:盈亏=(平仓价-开仓价)* 合约面值 * 张数

- 优势:法币价值直观,适合多品种对冲组合

币本位合约(反向合约)

- 以BTC/ETH等原生资产作为保证金,合约价值与币价反向波动:

- 计算模型:盈亏=(1/开仓价 - 1/平仓价)* 合约面值 * 张数

- 优势:币价上涨时空头保证金自动增值,适合矿工对冲

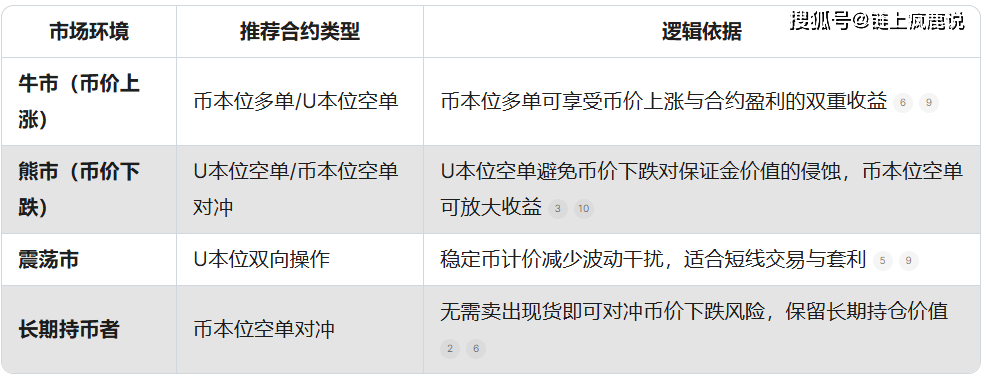

2. 适用场景的选择策略

3. 风险收益的非对称性

(注:该特性使币本位合约成为天然的套保工具,当持有现货时做空合约可锁定币本位价值)

四、交割合约的适用人群与策略图谱

1. 矿工群体的风险对冲

矿工通过卖出币本位季度合约锁定未来挖矿收益:

- 当BTC产量固定时,做空合约可抵消币价下跌的现货损失

- 需匹配挖矿周期与合约到期日,形成完美套保

2. 跨期套利者的价差捕捉

利用不同周期合约的基差波动进行套利:

- 正套策略:买入近月合约+卖出远月合约,当03-06合约价差突破仓储成本时介入

- 反套策略:卖出近月合约+买入远月合约,适用于Contango结构下的价差收敛

3. 机构投资者的组合管理

- 保证金优化:通过交割合约构建Delta中性组合,降低整体风险敞口

- 事件驱动:在分叉、升级等重大事件前建立对冲头寸,规避现货波动风险

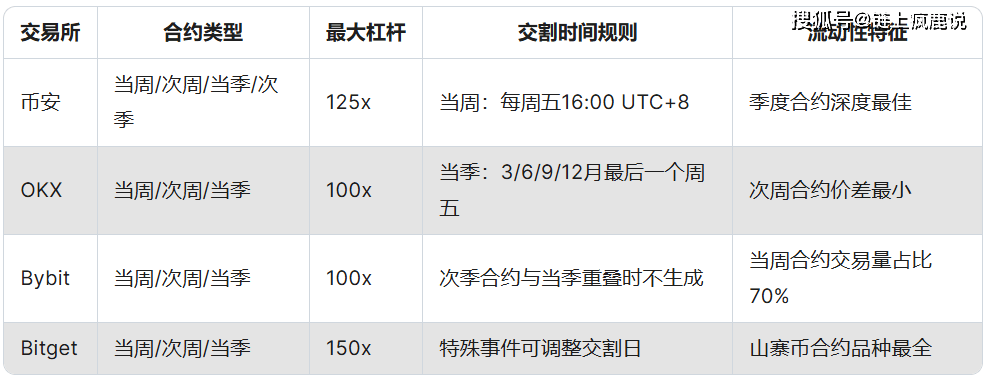

五、主流交易所合约机制对比与实战要点

1. 合约周期与流动性差异

2. 风控机制的致命细节

- 价格指数来源:币安采用5家交易所现货价格中位数,OKX使用CoinGecko加权指数,需防范小交易所异常数据干扰

- 强平规则:Bybit采用阶梯强平机制,部分仓位可保留;Bitget则全额强平

结语:交割合约的双刃剑效应

交割合约作为币圈最复杂的衍生品工具,既为矿工、机构提供了精准的风险管理手段,也成为投机者放大收益的利器。但其高杠杆特性与交割时点的流动性黑洞,要求交易者必须建立严格的风控体系:

- 仓位管理:单合约仓位不超过总资金10%,跨期组合保证金占用控制在30%以内

- 时间窗口意识:交割前72小时逐步减仓,避免尾部风险

- 交易所选择:优先选择季度合约深度超过1万BTC的平台,防止插针爆仓

随着香港证监会批准比特币期货ETF等合规化进程,交割合约正在从野蛮生长的投机工具转向机构化产品,这既是挑战,更是结构化套利的新机遇。