黄金“注水”?金手镯中流出近2克液体,商家否认欺诈!

创始人

2025-05-12 16:42:31

0次

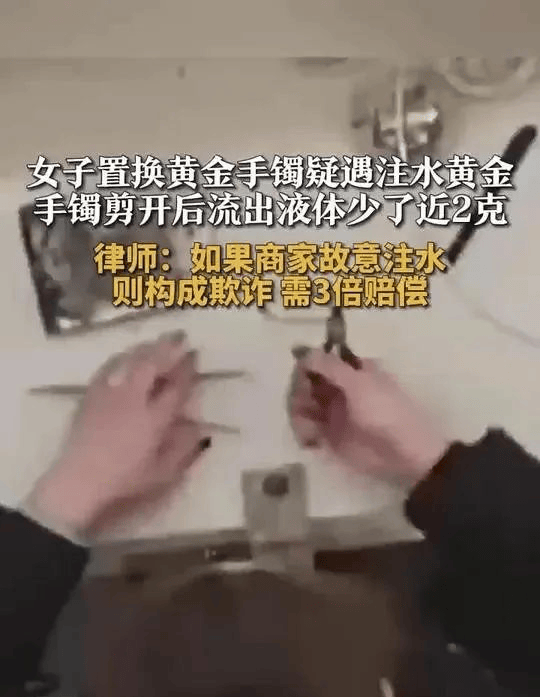

近日,南京市民曹女士陷入一场离奇的黄金纠纷。她在某珠宝店置换的黄金手镯,在二次置换时剪开竟流出近2克透明液体。这起"注水黄金"事件引发公众对贵金属消费安全的高度关注,暴露出黄金行业质量监管的深层漏洞。

图片来源于荔枝新闻

曹女士通过以旧换新方式获得的中空黄金手镯,在其他店铺二次置换时经剪裁发现内部存有1.7克液体,导致实际克重缩水。涉事商家承认克重不足并提出补足差额,但否认存在欺诈行为,解释为"生产工艺缺陷导致水分残留"。目前曹女士已提起诉讼,案件正在审理中。

图片来源于荔枝新闻

这并非孤例。深圳水贝就被爆出某消费者此前购买的"特价"古法金手镯,剪开后流出2.51克液体,实际价值蒸发超千元。专业人士指出,此类事件折射出三大行业症结:

1. 工艺缺陷埋雷

中空饰品焊接环节若未充分烘干或密封不严,可能残留水分。水贝某加工厂负责人透露:"部分小作坊为赶工期,烘干工序常偷工减料。"

2. 检测手段存盲区

现行X射线荧光检测仅能验证表面纯度,对中空结构内部束手无策。国家珠宝质检中心工程师指出:"现有检测标准未强制要求破坏性检验,给不良商家可乘之机。"

3. 维权举证艰难

多数商家要求"熔金后议价"的交易流程,客观上销毁了证据。法律人士提醒,消费者应坚持现场见证剪裁过程并录像取证。

【辨金指南】

为避免遭遇"注水黄金",专家建议:

- 警惕非常规低价:明显低于市场价的"特价金饰"需谨慎

- 选择实心款式:中空饰品风险系数较高

- 要求三方验金:交易时邀请第三方见证破坏性检测

- 留存完整证据:从购买凭证到检测过程全程录像

有律师分析:若证实商家故意注水,将构成消费欺诈,需承担退一赔三责任;若属工艺缺陷,则应退还"水分克重"对应金额。此案判决将对黄金行业质量管控产生示范效应。

相关内容

热门资讯

皇马天才罗德里戈陷入困境!恩师...

"西甲更适合罗德里戈,历史证明西甲是金球奖的摇篮。"——雅伊尔·文图拉的这番话,是否揭示了这位巴西新...

邀请好友到自家小院坐坐,男子竟...

邀请好友到自家小院“坐坐”,竟反手掏出自家种植、阴干的大麻招待? 随着大家开始轮流吸食一根大麻卷烟,...

不同集团港股IPO获证监会备案

6月26日,证监会国际司发布《关于BUTONGGROUP(不同集团)境外发行上市备案通知书》显示,不...

郑州新一波消费红包开抢!“支付...

为激发城市消费活力,推动郑州经济高质量发展,6月27日,第六届“醉美·夜郑州”暨“碰一下·郑州有戏”...

以军总参谋长:伊朗遭受打击或助...

当地时间6月27日,以色列国防军总参谋长扎米尔表示,以色列对伊朗的军事打击或将有助于以军在加沙实现作...

黄金“争夺战”!民警两度苦劝拦...

前方高能 当装着9万元黄金首饰的包裹 重新回到李女士(化名)颤抖的手中时 这个曾固执地说“被骗也认了...

朱启:全球加密货币发展趋势、监...

朱启李小舟(朱启系中国首席经济学家论坛研究院Web3研究中心负责人 李小舟 系中国首席经济学家论坛研...

银川市杜绝重复多头审计持续减负...

6月26日,记者从银川市审计局获悉,今年,该局为进一步提升审计效能、减轻基层负担,创新推出《关于开展...

比特币的作用

比特币的实际作用一般用于黑灰产业,因为开设账户(钱包)不用实名制,所以无法查询账户是谁的,交易无法追...

特朗普:饶了哈梅内伊一命,还免...

【文/观察者网 齐倩】 “我把哈梅内伊从死亡中拯救了出来,他不必说,‘谢谢你,特朗普总统!’” ...