原创 王莽的货币改革究竟出了什么问题?8年4次,简直就是小孩子过家家

在短短的8年时间里,王莽竟然进行了四次货币改革,放在任何时代,这种举动都几乎是无法想象的。没有任何领导者敢在如此短时间内如此频繁地改变货币制度,因为货币不仅仅是一个国家金属储备和公信力的象征,它还是国家和社会经济稳定的基石。谁敢随意动摇这一根本保障呢?

然而,汉朝的王莽却敢!他站在儒家圣人的高台上,看到自己的江山与百姓生活处处不顺眼,心中充满了焦虑与不满。看到什么都不顺眼,什么都想大刀阔斧地改动,这其实是一种病症。如果把这种情形放在孩子身上,我们叫它好动症,而放在王莽身上,则变成了臆想症。

国家的命运与货币政策往往是紧密相连的。拿国家的命根子去做实验,试图一出出地改变货币,这简直是瞎胡闹。为什么孩子们喜欢玩过家家?因为他们没有责任感,玩完之后可以各自散去,而大人则必须为自己的每个行为负责。所以,王莽把国家货币政策当作儿戏来做,难道不与小孩子过家家有什么不同?

当然,天道有循环,王莽最终为自己的荒诞行为付出了代价。他“骗”来的江山,仅仅维持了不到15年。对此,我只能送给他两个字:活该。

我的言辞为何如此激烈?请听我这位“老男人”对王莽货币改革的剖析!

王莽其实是个聪明人,他知道自己的行为必须有理论支撑。所以,他做每一件事时都会先为自己寻找一个理论基础和群众支持。他的货币改革,也不例外。

王莽的理论基础是什么呢?他借用了曾经有个学者贡禹的观点。贡禹认为,货币是“万恶之源”,而且“货币流通”这种现象不自然、不美好。他提议废除货币,回到周朝的“以物易物”的时代。看起来,这个理论符合王莽的思想,他于是决定在货币上大动干戈。

当然,王莽也参考了儒学大师师丹的主张,认为古代龟壳和贝壳能作为货币,这样的方式可以重现古代的辉煌。但他没意识到,古代的货币形式与当时的社会背景和生产力息息相关,到了汉朝这些方法早已不再适用。

不管这些理论如何,王莽并没有去思考实际情况,只是想着如何借助这些理论为自己的改革找到支持,执行他的“雄心壮志”。他早就对货币改革有了打算。

当他还没有具备篡位的条件时,经常慷慨解囊,用汉朝的财力去收买人心。这是一种典型的不知民间疾苦的做法。当他当上代理皇帝后,发现财政空虚,于是玩起了“通过货币贬值来套现”的把戏。反正现在五铢钱属于汉家的钱,等我取而代之,再做打算。

其实,五铢钱的确有其弊端。通货膨胀已经导致其公信力下降,同时也有结算局限性,实际相当于现今的人民币面值25元。而王莽的货币改革,却并未从根本上解决这些问题,他采用了大面额货币。

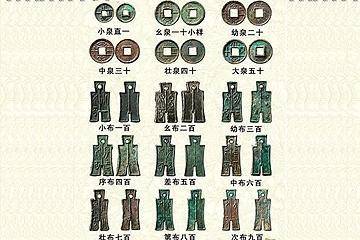

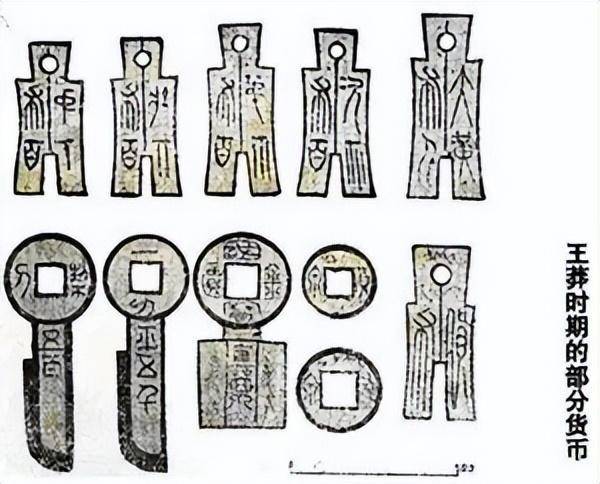

他推出了“大钱、契刀、错刀”三种货币,“大钱”重十二铢,相当于2.5个五铢钱,但他规定其面值是50个五铢钱;“契刀”形似钥匙,重量远不及五百个五铢钱,但王莽强行赋予其价值;而“错刀”则是“金错刀”,是王莽精心设计的,赋予它巨大的面值。

当时的百姓能不明白吗?他们只认五铢钱,其他的根本不愿接受。这不是他们傻,而是王莽的货币改革没有考虑到百姓的实际需求。即便王莽在货币上做了加金工艺等防伪设计,老百姓照样能够私铸假币。

而且,当货币真假难辨时,人们开始倾向于贵重金属,逐渐转向黄金结算。王莽发现这一点后,愤怒地宣布禁止黄金流通,导致交易市场进一步混乱。民间铸造的假币开始泛滥,货币的信誉与流通能力降到了最低点。

面对局面无法控制,王莽进行了一次又一次的改革,从9年到14年,每一次都在修正自己的失败。最后,他干脆恢复了五铢钱和原本的小钱,结束了这一系列荒诞的改革。

王莽的货币改革,其实是一个错误的理论引导下的尝试。他的“杠杆经济”思想可能在某种经济环境中具有先进性,但在当时的社会条件下,却是完全不切实际的。他想通过强制性改革实现财税目的,但却忽视了市场需求与民众接受度的差距。

这与今天那些不接地气的改革有着异曲同工之妙。改革若不经过深入的市场调研、科学论证,如何能顺利实施?就像王莽的改革,他过于理想化、过于自信地忽视了现实的困难,最终导致了失败。

我们要从王莽的教训中汲取经验。在任何改革过程中,我们要尊重现实、注重民众的需求,而不是单纯依赖理论和理念。务实、科学的改革,才有可能成功。