周末读史 | 从货币流通量看清代前期的经济增长与波动

导读

文章在探讨清前期的货币体系及经济货币化进程的基础上,对1651-1860年间的货币流通量进行了粗略估算。进而依据清前期的货币流通趋势,主要从宏观层面考察了清代前期二百年间的经济增长与波动。认为18世纪是中国传统经济发展的鼎盛时期,白银的货币化和供给量的大量增加,以及由此推动的长途贩运和地域大商帮的兴盛,工农业生产的提高共同反映了这一时期经济的增长。与此同时,随着商品经济发展和货币化进程的加快,货币供给量和政府的财政行为对于经济的影响日益凸显。由于经济中货币供给量的不足,分别在清代初期、嘉庆和道光时期出现了三次比较大的经济萧条,对当时的社会经济发展造成了严重影响。该文的研究表明,学术界关于清代经济发展中的“停滞论”和“增长论”或许仅仅是基于不同时段和不同侧面的考察,在一定程度上可以得到协调。

从货币流通量看清代前期的经济增长与波动

关于明清时期的中国经济,学术界长期存在两种不同的观点,即“停滞论”和“增长论”。20世纪90年代以前,学术界特别是一些国外学者主要持“停滞论”的观点,并进行了各种理论解释。其中尤以马克斯·韦伯的宗教观,伊懋克的“高水平均衡陷阱”和黄宗智的“内卷化”(或“过密化”)等影响最为深远。20世纪90年代以来,随着区域经济史特别是地方大商人集团和市镇经济、市场发育和早期经济现代化等领域研究的不断深入,人们对明清经济的评价也逐步转变。同时,美国加州学派王国斌(R. Bin Wong)、彭慕兰(Kenneth.Pomeranz)等学者关于中西方的比较研究,尤其是对18世纪中国经济的实证计量研究,表明中国的江南至少不落后于同一时期的英国。麦迪森(Angus Maddison)则依据购买力平价理论对汉代以来的GDP进行了估算。按照其提供的数字,中国的GDP与人均GDP在15世纪之前长期处于世界领先水平;直到1820年,中国的GDP仍然雄居世界首位;1700-1820年间,中国的GDP增长速度仍然快于欧洲、日本与印度。尽管其估算方法和比较方式本身都还有待于进一步商榷,但至少表明19世纪以前的中国仍然处于世界领先水平。黄宗智则仍然坚持着“内卷化”和商品化并存的立场,一些学者也从区域经济史、人口史、灾荒史等个案研究的角度支持了这一观点。此外,从人口史的角度而言,“高水平均衡陷阱”和“内卷化”都意味着相对于土地产出水平的人口压力和低水平的农业劳动生产率。何炳棣、曹树基关于人口制度和人口统计的研究从宏观角度支持了这一观点,而李伯重、王丰、李中清关于中国传统社会人口行为和微观个案研究则否认了明清时期马尔萨斯式人口压力的存在。

笔者认为,经济的发展并非线性的,总会表现出一定的波动起伏。基于经济高涨和萧条期的不同考察,所得出的结论也可能是截然不同的。传统经济以农业生产为主,其波动主要受灾荒与战争所影响。随着商品经济的发展和货币化的进程,进入清代,经济中的货币供给量和政府的财政行为对于经济的影响已经不容忽视,相对于局部性的自然灾害,它对于社会经济的影响更为深远。作为经济运行中的一个主要宏观变量,在即定的经济体系,货币流通量及其趋势已成为反映经济发展状况的主要指标。本文首先探讨了清前期的货币体系及经济的货币化进程,进而对1651-1860年二百年间的各种货币流通量进行了粗略估算,表明了这一时期货币流通的长期趋势,并以此为基础分析了清前期经济的增长与波动。

01

清前期的货币体系和货币化进程

(一)白银的货币化与银钱并行货币体系的形成

明代中叶以前,金银主要用作价值贮藏与国际支付手段,偶然也用作价值尺度,但却很少用于流通。制钱的铸造虽然主要用于流通,但却具有极强的地域性。由于不同地区、不同种类的货币都是相对独立的,从而经济活动中的价值尺度与价格标准也是多元的,这种情况极大地限制了地区之间的商品交易与经济活动的开展。因此,即使在大一统的朝代,经济活动与货币流通也呈现出明显的地域性。

从明代中叶以后,制钱的职能虽然没有发生大的变化,仍然在地方小市场上充当价值尺度、流通手段、支付手段,以及部分的价值贮藏功能,而白银的货币化却加速发展,取得了价值尺度与流通手段两种基本的货币职能。自此开始,白银在中国经济运行与货币制度中逐渐成为最主要的因素。彭信威先生曾精炼地总结了白银在中国历史上的发展进程:

中国用银虽有很久的历史,但西汉及以前,只作工艺上的用途。西汉武帝时的白金币,可能锡多于银,而且一年多便废了。东汉以后偶有用作支付工具的。自五代时起,使用渐多,金人曾铸承安宝货。然而一直到元末,白银还算不得十足的货币。……到明朝英宗时放松银禁,于是各种物价多用银来表示,这样中国才真正成了一个用银之国,白银才真正货币化。

尽管在明清时期,各地所使用白银的种类与成色很不统一,但他们已经能够在地区之间进行流通,在实际的交易中一般折合成统一的纹银来进行计算,“其用银之处,官司所发,例以纹银。至商民行使,自十成至九成、八成、七成不等,遇有交易,皆按照十成足纹递相核算”。因此作为价格标准,用白银所衡量的商品价值是内在一致的。在当时的生产与技术条件下,相对于纸币而言,白银货币能够更好地保障人们之间的经济信用。而相对于制钱而言,它则更利于较远距离经济活动的开展与区域经济的交流与融合。正如马克思所言,“随着商品交换日益突破地方的限制,从而商品价值日益发展成为一般人类劳动的化身,货币形式也就日益转到那些天然适于执行一般等价物这种社会职能的商品身上,即转到贵金属身上”。

与此同时,制钱为政府铸币且面值较低,在经济活动中不仅特别易于小额交易,而且也不必计算成色重量。虽然不同地方无法通用,但在其流通的区域内则为人民所普遍使用。因而人们之间的小额交易与零售贸易仍然使用制钱来进行媒介。“银与钱相为表里,以钱辅银,亦以银权钱,二者不容畸重。凡一切行使,大抵数少则用钱,数多则用银”。人们在经济活动中恪守着一种“大数用银,小数用钱”的基本原则,这种银钱并行的货币体系形成于明代后期,并一直延续至清咸丰、同治年间,之后才有所动摇。清前期二百年间的社会经济正是在这一货币框架下运行的。

(二)制钱与白银的关系

在银钱并行的货币体系中,白银与制钱没有主辅币的关系,也不同于复本位货币制度。复本位货币是由两种或两种以上的贵金属组成,通常就是指金与银,每种货币都有自己的辅币,且能够独立承担经济活动中的全部职能。选择复本位主要是为了弥补单种货币供应量的不足,金子与银子之间几乎是完全替代的。在复本位制度中,金币和银币均为法定货币,它们之间的价格比率必须保持固定。但在现实经济运行中,贵金属的生产与供给总在不断变化,市场上金银货币之间的比价又会对这种变化作出反应,通过“格雷欣定律”(Gresham’s Law)使得铸币厂价格很难稳定。人们总是尽可能地使用成本较低的货币进行交易,而价值相对较高的货币形式将会逐渐从流通中消失。对于政府与铸币厂而言,不断调整货币的重量或面值都是非常困难的。同时,当两种货币之间的相对价格时常变化时,订立经济合同与延期付款的风险将会大大增加,从而对商业与信用的发展造成了很大限制。因此,许多实行复本位货币制度的国家,长期以来事实上是实行着单一本位,而且从19世纪中期开始先后转向了金本位或银本位。

在银钱并行的货币体系中,白银与制钱分别满足着不同的市场层次,其职能与作用并不能相互替代。任何一种货币的短缺都会影响商品的正常交易与整个经济的发展。政府试图通过白银与制钱之间的相互替代,来弥补经济中某种通货不足的办法常常很难取得成效。例如,乾隆初年由于制钱的相对短缺,清政府想通过鼓励用银的办法来缓解经济中对制钱的需求,要求人们“银钱兼用,自数两以上,毋专用钱”。并多次申明政府以用银为主的方针,然而民间用钱的风气却有增无减。鸦片战争前后,白银外流,经济中白银供给量短缺,许多大臣认为“用银之款可代以用钱”,主张以钱代银,“用钱以济银之不足”。但其结果却使得流通中的制钱更多,货币与经济更加紊乱。

在经济运行中,白银与制钱之间更多地表现为一种相互补充的关系。贵金属生产与供给的波动虽然也会影响到它们的比价,但“格雷欣定律”在这里并不成立。正如汽车与汽油的关系,油价的上涨不仅会使得人们节约汽油的使用,而且对汽车的需求量也会减少。当经济中白银供给量增加时,铜钱的需求增加,银钱比价的下跌要求经济中投入更多的铜钱,同时也会抑制白银流通量的增加幅度。反之,当经济中白银供给量减少时,对铜钱的需求也会减少,银钱比价的上涨一方面会将作为价值贮藏的白银引入市场,另一方面也会抑制铜钱的实际流通量。因此,经济中白银与制钱供给量的波动,主要反映在其比价上,从一个相对较长的时期来看,两者的实际价值的比例应该是非常稳定的。这是银钱并行的货币体系在实际经济运行中的一个基本规律。

银两与制钱并行的货币体系,以及他们之间相互补充、相互制约的稳定关系,在当时的经济运行中也是非常有效的。正如19世纪初期一位在广州的外国人所言,“在商业上,中国人对金、银或铜、铁、锡,是同样当作货品来看待的”,“政府对于金银块条的铸造,不加干涉,犹如其他金属。钱商或银号每加戳记,以保证其质量”,“这便是中国人所独具的好识见。因此中国交换进行甚易,不似他国因货币不同而兑换烦难”。又说,“在中国除了铜钱之外,无其他币制,而铜钱是每个人都熟悉的。铜钱仅用于人民的日常生活,除了钱商補充存款时,在重要的交易中永无地位。但铜钱对于每人都很方便,无论这人如何穷。中国这个立法是很聪明的。”因此,这种将称量货币与铸币结合起来的货币体系,在当时的条件下不仅实现了货币的各项职能,而且满足了各种不同的市场层次,极大地推动了商品交易与信用经济的发展。

(三)政府财政的货币化

明清时期,经济中的货币化趋势不断增长,到清代中期已经达到了一个很高的水平。由于财政是传统社会经济运行的核心内容,政府财政的货币化不仅是社会经济货币化的基础和主要推动力,而且也在很大程度上反映了经济货币化的程度与特点,因而这里主要通过政府财政的货币化来反映经济的货币化进程。当然,下文关于白银的大量输入、商业和市场的发育,以及因货币供给量的不足而引起的经济萧条等都可以同经济的货币化进程相互印证。

明初的财政收支基本上为实物,田赋、漕粮的征收大略以米麦为主,而丝绢与纱次之。到正统元年(1436年)以后,纳银才开始兴盛,并逐渐以银为正赋。万历年间,明政府推行了“一条鞭法”改革,“计亩征银,折办于官”,赋与役合并征收。这不仅使政府财政收支中货币部分所占的比重大大扩展,而且也使得白银完全货币化了。明洪武元年(1368年),漕粮的征收额为三百万石,成化八年(1472年)定额为四百万石,以后数百年间很少改变,清代仍旧沿用。漕粮本来是运输实物,1436年以后,规定亦可以部分改折货币缴纳,每岁以百万为额。对于百官俸禄,明初曾经直接赐予田土,以为俸禄,之后很快改为禄米,“官全给米,间以钱钞”。明中叶以后,使用白银支付俸禄的情况才逐渐增多。正德以后,官员俸禄中的货币部分,已经十分之九用白银,十分之一用铜钱。明初的一百多年间,盐税收入与军费、兵饷支出通过“开中制”与商人的运销联为一体,先后实行了纳米中盐、纳马中盐、纳布中盐、纳铁中盐等措施。政府通过对食盐的行政垄断,并以盐课为交易中介,需要什么就开“中”什么。开中制解体之后,盐税、军费与兵饷的收支也转而使用货币交付。

清承明制,财政的货币化趋势继续发展。赋税方面,在明代一条鞭法的基础上进一步实行了“摊丁入亩”的改革,实行“地丁合一,丁随地起”的征收原则。“一条鞭法”是以万历年间的《田赋图册》为根据,将过去若干正附税收,并为一条,征于田土。“摊丁入亩”则是以顺治三年(1646年)所编的《赋役全书》为根据,将“一条鞭法”以后发生的各项正附税收,再并为一条,地丁合一,一并征收于田亩。“地丁”需要用白银缴纳,当时的人民将缴纳这种税银形象地称为“完银子”。除漕米之外,清代的其他税收,各种商税、盐税、关税一般也必须使用货币。而商税、关税等税项的征收本身就是白银货币化与商品经济发展的产物。

在财政支出方面,俸禄、兵饷、河工三项大体上占到整个支出的80%以上。清初的外官已经不发禄米,王公世爵、在京官员的俸米“视其俸银,每银一两,给米一斛”,按照当时的米价,其比重大体上是1:1。此后,一般按照禄米为俸银的半数发放,即每发放白银二两,给米一石,从而俸银与禄米的实际比重会随着米价的波动而有所不同。除正俸、恩俸之外,从雍正朝开始,官员的俸禄中又增加了养廉银,其数额很快达到并超过了正俸。兵饷、河工的一部分直接发给白银,一部分配发户、工两部铸造的制钱。兵饷中还要配发一部分兵米,其数量约是饷银的三分之一,即每发三两银子,给口粮一石。军费支出、皇室费用等支出项目也主要是拨发货币。

可以看出,明清时期,政府财政的货币化程度在不断扩大,到清代中期已经达到了相当高的程度。并且,这种货币化的进程主要是以白银的使用与扩展为基础的。有人估计,清朝前期即鸦片战争前,货币赋税与实物赋税的比例约为3:1,财政货币化的程度约在75%左右。这一估计恐怕仍然偏低。在表1中,我们分别选取了顺治、康熙、乾隆、嘉庆、道光年间的一个代表性年份,核算了财政收入的货币化程度。结果表明康熙年间的财政收入的货币化程度最高,达89.26%;嘉庆时期的最低,为70.23%。这还仅仅是财政收入中的货币化程度,如果将财政支出也考虑在内,那么整个财政货币化的程度将会更高。这从表1中鸦片战争前夕财政收支货币化程度的不同可以反映出来。由于粮食在储存过程中的霉坏变质及其他损失,以及政府在出陈换新过程中的市场行为,即通过市场将陈粮出粜,财政收入中的实物比例一般会大大高于支出中的比例。因此,整个财政的货币化程度应该比单纯的财政收入的货币化程度高出四五个百分点。这样,清代前期财政货币化的程度最高时已经达到了90%以上,最低时也在75%左右。因此,政府财政的货币化不仅反映了社会经济的货币化进程,而且政府的财政行为对社会经济的影响也在日益增强。

02

1651-1860年间的货币流通量之估算

通过连续的货币流通量可以在很大程度上反映经济发展的总量状况,但是传统社会并没有关于货币流通量方面的记载,即使现代学者的相关研究也非常稀少。在银钱并行的货币体系中,白银和制钱是两个主要的方面,学术界关于白银的生产和流入中国的数量已有大量的研究。在国内,余捷琼、彭信威、吴承明、庄国土和台湾学者全汉升、林满红等人均对明清时期国外输入的白银数量进行过估算,梁方仲、全汉升、白寿彝、彭泽益等学者则对这一时期国内的银产量进行过考察。在国外,阿特韦尔(William S. Atwell)、阿特曼(Artur. Attman)、巴雷特(Ward.Barrrtt)、特帕斯科(J. J. Tepaske)、里德(Antheny.Reid)、冯格拉汗(Richard. Von Glahn)、弗兰克(Andre Gunder Frank)等学者也就世界白银的生产和输入中国的份额与数量进行过出色的研究。但到目前为止,关于中国获得的白银数量仍然存在很大争议,并且中国获得的白银数量也不等同于经济中的流通量。因此,本文是以对制钱流通量的估算为基础,进而通过白银和制钱之间的比例关系,估算出白银和整个经济中的货币流通量。

(一)制钱的铸造与流通量

1.制钱的铸造与管理

明代将本朝所铸造的铜钱通称为制钱,清朝也沿用这一称谓。铜钱的铸造不仅出于经济融通与财政上的考虑,而且也具有很强的政治与意识形态方面的目的。中国的方孔铜钱从秦汉至清末延续了两千年,虽然其铸造与流通具有很强的地域性。但从长期来看,铜钱的式样、重量、标准与职能都是比较稳定的,如“铜钱的分量和成色虽然代代不同,常常减重,但减来减去,结果总是回复到一钱或相近的标准重量去”。同时,政府在铜钱的铸造与管理方面也在不断积累经验。清代大体上沿用了明代的制度,并进一步进行了完善。在清代,制钱的铸造机构在中央有直属户部的宝泉局和工部的宝源局,地方铸钱局的设立最初比较混乱,一是名称各异,有省局、镇局、府局和州局,各以地名称呼;二是各省局数不统一,有一省数局,也有数省一局。康熙时的地方钱局时有变动,总计有22局。到雍正时才大体形成每省只设一局的定制,名称也同时趋于统一,一般称之为“宝X局”,中间一字为各省的简称,如宝晋局就是山西省的铸币机构。雍正朝总计为17局,18省中只有宝直局为乾隆朝所设。各局所铸钱币正面刻有皇帝年号,背面则为本局名称。制钱一般均在其铸造区域行使,很少跨界流通。

制钱的发行与管理在中央为户工两部,地方为各省布政使司,而各省布政使司又归户部统一管理。各局所铸制钱的形制、重量、配料比例均有定式,每年春秋两季先由户部为每个钱局打制一枚祖钱,呈皇帝批准之后,再用祖钱铸造出数百枚母钱,分送各地铸币局。各地铸钱局再按照母钱铸造出规定数量的制钱。制钱铸造完毕,令该省“督抚督率道府局员认真稽查,并令藩司于解收局钱之时,按卯亲加提验,如有偷减铜斤,节省火工,不能遵照部式,以致参差不齐,立即发回另铸。所需火工著落局员赔补,并将局员炉匠查处责惩。倘该督抚等并不随时稽察,使官板制钱不能如式,即将该督抚一并治罪”。各局铸钱本息的奏销,先由各省布政使立册稽查,再“责成各该管衙门,将铸钱本息按季报部,以凭核查,岁终录册奏销”。

制钱铸成之后,由户部或各省布政使司配银发给兵饷、官役俸工与驿站杂支等项,工部则存库备发各种工程之用。制钱的基本单位为“文”,千文为一串或一吊,也称一贯。但在实际使用中,各地往往并不严守这一标准。铸钱一期称为一卯,各局每卯的数量也不相同,按照《大清会典》的说法,宝泉局以12480缗为一卯,宝源局则以6249.17缗为一卯,大约为宝泉局的一半。同时,铜钱的铸造为政府所垄断,为了保障其顺利进行,历代政府均有严厉立法,对钱币的私销、私铸进行打击,清朝也是如此。如在康熙年间,“私铸之例系为首斩决,为从绞决,私销者与同罪。至乾隆十五年,改私铸为首斩候,为从发遣,其私销之犯仍照立斩立绞例”。因此,政府对于制钱的币材、铸造流程、铸造机构及私钱等方面的严格管理,使官方文书和相关文献中留下了大量的相关记载,加之钱币收藏和相关研究的深入,都为我们对清代前期制钱流通量的估算提供了可能。

2.制钱的流通量

制钱的铸造数量既要受到币材的限制,也要受到生产能力与铸造制度的约束。由于明末清初的战乱与改朝换代,顺治时虽然京城两局(宝泉局与宝源局)的铸造量较多,但并没有一定额数,各地铸局也处于筹设过程中。由于铜料的短缺,康熙元年至六年(1662-1667年)、九年至十四年(1670-1675年)地方各钱局均被停闭,康熙十年(1671年)到二十二年(1683年)实际上也只有京城两局在铸钱。康熙二十二年(1683年)开放海禁之后,政府一方面从日本输入洋铜,另一方面也逐渐开放了云南等地的铜矿开采。康熙晚期,政府对铜矿开采实行鼓励和扶持政策,并积极招商采办,地方各钱局的铜料供给才部分得到解决。雍正以后,滇铜大量开采,国内铜的供给量开始增多。但直到乾隆时期,地方各钱局的铜料问题才基本上得到满足。因此,为了首先满足中央两局的铜源供给,康熙前期地方各钱局基本上都处于停闭状态。康熙中后期到雍正年间,其铸造数量大体上也只占整个铸币量的30%左右。

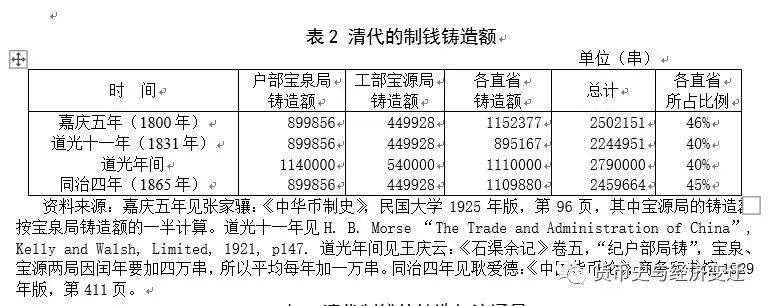

乾隆朝的制钱铸造量最多,且资料相对比较完整。德国学者沃纳·布威纳(Wemer Burger)最近给出了这一时期的一个比较精确的铸钱数据,因此对乾隆时期的铸钱数量,我们不再另行统计与估算。从表2中所列出的几个特定年份的制钱铸造量或计划铸造额可以看出,嘉庆时期地方各钱局的铸钱数约占全国铸造总额的45%左右。道光年间则因“银价愈昂,钱本愈贵”,各省铸局“大半皆停炉减卯”,其铸造量约为铸造总额的40%左右。道光、咸丰时期,各地铸钱局的存废状况大致相同,各省铸局的铸钱份额也大体一致。而同治四年,各省局已全部停废,仅存中央宝泉、宝源两局,其拟定额实际上并没有铸造。通过以上分析,并根据前辈们的研究成果,以及当时官方的有关记载,我们就可以对1644-1860年间的制钱铸造量与流通量进行一个估计。其结果见表3。

清初制钱的铸造主要在于改铸与恢复明代后期的制钱流通量。按照表3的数据,1644-1660年的十多年间,中央两局的铸造量为3600多万串,加上地方各局的铸造份额及一定量的前朝旧钱,到17世纪50年代,经济中的制钱流通量约为5000万串。另一方面,综合当时的铸钱制度、铸钱状况,以及社会经济的恢复情况,清初货币的恢复流通进程大体上在顺治朝得以完成,这一时期的货币流通量应同明代后期持平。按照彭信威先生的估计,明末的制钱流通量也为五千万串。因此,我们就将这一数额作为本文制钱流通量的起点。

现有研究成果与官方记载中,关于户部宝泉局的铸造额最为全面、详尽。虽然各种数据并不完全相同,但却十分相近,因此可以相互印证。宝源局铸造额的残缺部分按照“户部铸二,工部铸一”的原则进行估算。各直省的铸造额则分别按全国铸造量的30%、45%或40%予以弥补。

在清代,虽然官方正式铸造的制钱很少被收回改铸,但由于私销私铸与政府对私钱的收缴改铸,以及流通中钱币的自然遗失等因素,随着时间的推移,也有部分制钱不断退出流通领域。因此,在表3中以十年为间隔的制钱流通量的估算中,我们的具体计算方法是将前一期流通量的90%计入当期流通,再加上本期的铸造额,即为该期的制钱流通量。

(二)白银的流通量

除了彭信威先生对明末的白银和清末的银币数量进行的估计之外,也有人曾经对鸦片战争前后中国的白银流通量进行过估计。马丁(R.M. Martin)估计鸦片战争前中国银货的流通概数约合5亿银元,即3.6亿两。而英国议会文件中所估计的19世纪中期中国的白银流通量则为12亿两或16.7亿银元。这两个数字不仅相差很远,而且也不符合鸦片战争前后中国大量白银外流与通货紧缩的历史事实。

由于白银并非铸币,关于白银流通量的少数几个估计无一不是建立在从国外输入的白银数量上。而对于中国输入的白银量,一方面是以马士(H.B.Morse)关于东印度公司的研究及其所提供的数据为基础,另一方面则是根据世界白银的生产量及其流入中国的份额予以估算。但是,在中国的社会生活中,白银不仅用作货币流通,而且也用作财富贮藏手段,同时也被广泛用作工艺或装饰材料。因此,中国获得的白银量并不等于现实经济中的流通量。本文对白银流通量的估计则是基于银两与制钱在功能上的相互补充、相互制约的稳定关系。

如前所述,在银钱并行的货币体系中,无论是制钱重量的增减还是白银或制钱供给量的变化,都会反映在其比价上。正如马士所言“中国是一个在各种货币之间没有任何固定兑换率的国家,甚至在两种同样金属的货币之间也没有固定兑换率;但是所有的兑换率都是受货币的本身价值和它的供求关系所影响的”。在一个相对较长的时期内,各种货币的流通速度也是稳定的。从功能上来看,白银与制钱在经济运行中主要是一种互补关系,两者的实际价值的比例应该是非常稳定的。正如我们知道一段时期内汽油的消耗量就可以知道汽车的使用量,或者已知汽车的使用量就可以预测到汽油的消耗一样。我们通过制钱的流通量与银钱比价关系,也可以粗略的估计出经济中白银的流通量。

银两与制钱并行的货币体系形成于明代后期,在19世纪60年代之前的三百多年间,货币金融乃至社会经济结构都是相当稳定的。在鸦片战争之后的相当长的一段时期内,虽然社会经济与金融结构在不断发展变化,但货币体系仍然没有发生质的变革。各种纸币,无论是银票还是钱票在实际经济运行中都是在履行银两的职能。按照彭信威先生的估算,明代后期全国的货币流通量约合2亿两,其中1.5亿两为白银,5千万两为铜钱,银两与制钱的比例为3:1。清末的货币流通量约为21亿元,其中铜币占24.90%,银币占61.85%,纸币占13.25%,铜币对银币和纸币的比例仍为3:1。按照这种情况,我们对清代白银流通量的估计结果如表4所示。

在表4中,我们没有直接使用官方文书中所记载的银钱比价,而是通过白银与铜钱在市场上对米的购买力予以折算,并取十年期的平均价格。这样不仅能够充分反映两种货币在市场上的供给状况与实际价值,也能更好地体现出他们之间的稳定、互补关系。根据表3中制钱的流通量,并以3:1的大体比例,就可以得出白银的流通量。

(三)纸币的发行与流通

中国使用纸币的历史很早,到明代中叶,随着银两与制钱货币体系的形成,政府基本上不再发行纸币。清政府使用纸币的时间很短,而且数量也非常有限。顺治时发行的钞贯只流通了十年,共计一百二十八万一千七百二十四贯七百文,约合白银1281725两。咸丰时的官票宝钞流通的时间大体上也为十年,咸丰三年(1853年)开始发行,十一年(1861年)进行清理。其流通范围主要局限于京师,在各直省基本上没有得到推行。而且这些钞票发行之后贬值严重,很快就壅滞不通了。咸丰四年(1854年),宝钞一千文约值制钱四五百文,已经贬值50%以上。咸丰五年(1855年),银票一两只值制钱四五百文,而当时的实银可以合制钱2100文,其票面价值大约相当于实际价值的1/5左右。咸丰九年(1859年)的时候,要二十两官票才抵得实银一两,票面价值只有实际价值的5%。咸丰十年(1860年),京城市价银票一两,仅值二百余文,实银则值钱六千有余。钱票到咸丰十一年(1861年)时也跌到每千钱仅值当十钱一百余文。随着政府对官钱票的清理,其价值也在逐日减少。因此,在1860年前后,各种官票宝钞的实际价值大体上只有其票面价值的3%。根据《户部银库大进黄册》,咸丰五年、六年、九年、十年四个年份发行的官票宝钞共计35663773串。如果考虑其他年份以及各直省的少量发行额,那么咸丰末年流通中的官票宝钞大约在八千万串。按照当时的银钱比价和官钱票的贬值情况,这一数额大约可以折合白银1568627两。

以上是官方的纸币发行情况,由私人金融机构发行的具有纸币性质的钱票、会票等金融工具在中国历史上很早就已经出现,在明清经济中也始终存在。但直到清道光以前,他们在经济中的流通量仍然是非常有限的。鸦片战争前后,私人金融机构发行的钱票、会票不仅大大增加,而且出现了专门经营汇兑业务的票号。1836-1840年间,朝廷就钱票的积弊问题进行了讨论,这似乎是历史上官方第一次就私人钱票问题进行的讨论。从当时的奏折中我们可以比较清楚地看到,钱票不仅在全国十多个省份中均有广泛流通,而且其数量已经比较庞大。例如,东北盖平的五家钱铺,“原本钱仅止五六万千至二万余千不等,现在共查验五家未付在外票欠共计东钱三百八十万三千余千,以银核计六十三万八千余两”。在京师北京,“有钱铺千余家,钱铺大者,所开发的钱票皆不下一、二十万串;中等钱铺,少亦不下数万吊”。咸丰年间,各种银钱票继续发展,当官票壅滞不通时,民间的各种私票仍然得到较好地流通。

道光、咸丰时期,虽然私人金融机构发行的具有纸币性质的各种金融工具已经不可忽略,但其具体数量仍然有待于专门考察。由于在银两与制钱平行的货币体系中,无论是官方发行的官票宝钞还是私人发行的银钱票,从其在经济中的作用与所履行的功能来看,都是在替代白银进行流通。正如贵州巡抚贺长龄在总结钱票的优点时所说,“钱质繁重难以致远,有票而运载之费可省,并得交易远方。其便一也。钱有良恶之异,为数又易混淆,今但以票为凭,并可不必拣钱,不必过数,省去许多烦扰。其便二也。且也一票随身,既无宵小盗窃之虞,又免船水沉溺之失,其利殆不可胜计。”这不仅代表了当时大多数人的观点,而且也表明钱票在经济中主要是充当白银的作用。关于这种功用,林则徐说的更为明确,“查近来纹银之绌,凡钱粮盐课关税,一切支解,皆已极费经营,犹藉民间钱票通行,稍可济民用之不足,若不许其用票,恐捉襟见肘之状,更有立至者矣。”因此,我们根据货币所履行的经济职能所估算的白银流通量(见表4),事实上已经包含了这一时期各种纸币的流通份额。

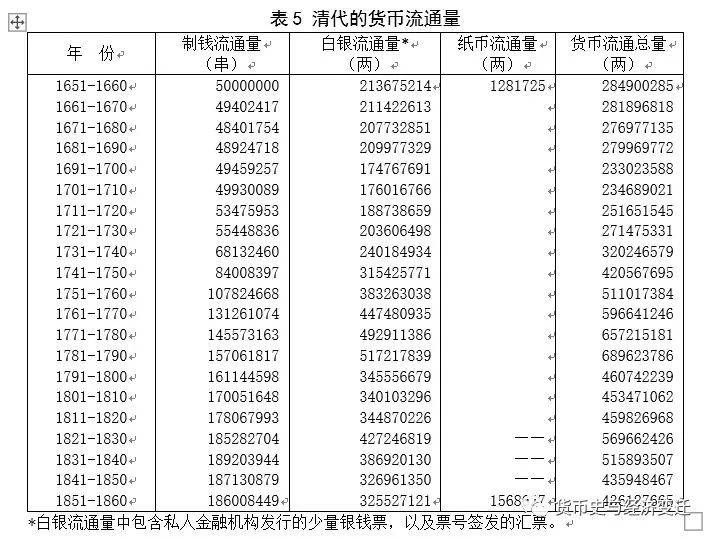

(四)清前期的货币流通量及其趋势

通过以上分析,我们得出表5和图1中的货币流通量及其趋势。虽然其具体数量可能存在一定偏差,但其趋势却应该是正确的。可以看出,从1651到1860年的二百年间,流通中的货币流通量出现了三次不同程度的升降波动。其中1721-1780年期间的增长速度最快。三次下降则分别发生在康熙年间、乾嘉之交与鸦片战争前后。因此,通过连续的、较为长期的货币流通量趋势,我们就可以将诸多看似矛盾的、片段性的资料与研究成果连接起来,对清前期二百年间经济发展的整体状况和趋势进行判断。

03

清初的经济萧条

在以上两节中,我们主要讨论了清代前期的货币体系,并估算了这一时期的货币流通量,下文将以此为基础对清代前期二百年间的经济增长和波动问题进行探讨。本节所关注的是清代初期特别是康熙前期的经济萧条问题,后面两节依次对18世纪和19世纪上半期经济发展的总体状况予以论述。

学术界的大量研究已经表明,16世纪即嘉靖万历时为明朝的盛世期,进入17世纪即万历后期社会经济开始下滑、危机不断,进而发生明清王朝的更迭。国内学者一般将这一时期的社会动荡、经济下滑归结为明末清初的战乱,而一笔带过。国外一些学者则将其纳入“17世纪世界性危机”,认为中国明清王朝的更迭最初由白银短缺或世界性贸易的衰退而引发。阿谢德(S.A.MAdshead)、阿特韦尔(William S. Atwell)等认为应该将中国17世纪的经济萧条和明王朝的崩溃与白银短缺联系起来,弗兰克进一步提出,我们“最好是把17世纪中期这个时期理解为一种世界经济的康德拉捷夫的‘B’阶段危机的体现,而且这种危机也采取了通货危机的形式”。吴承明先生认为早在16世纪晚期由于货币供应量的不足,就曾引起物价下降、商业与市场的萧条,以及政府的财政危机。但这一时期的财政危机主要是指白银而言,政府的实物征收与库存并没有减少。17世纪上叶,随着军费支出的增加,市场上流通的白银也相应增加了。这一时期并没有货币困难,经济下滑主要是因为战争对生产的破坏。关于明末时期的经济下滑是由于国内各种因素,如政治腐败、自然灾害、农民起义、民族战争等所引起,还是由于对外贸易的衰退而引发,仍然有待于进一步考察。但无论如何,17世纪上叶的社会经济大体上处于一种破败和不景气的状态之中。

各种迹象表明,随着清政权的逐步巩固,国家的稳定和统一,顺治朝的社会经济有所恢复。但到康熙初年,很快又出现了物价剧跌、商业凋敝、市场萧条、农民窘困的局面,直到18世纪初才转入繁荣。如靳辅就当时江浙的情况奏称,“顺治初年……(各物)价值涌贵而买者甚多,民间货财流通不乏,商贾具获厚利,人情莫不安恬。近来(康熙初年)各物价值颇贱而买者反少;民情拮据,商贾亏折,大非二十年前可比”。“顺治初年,凡十家之中,富足与平常可以度日者居其七八,穷窘者居其二三,……迩来(康熙初期)家家穷窘……求其真正富足者,百家之中不过一二家”。康熙初年,叶梦珠就松江地区的情况称:“顺治初,米价腾涌,人争置产,……至康熙元、二、三年间,谷价石至五六钱,而差役四出,一签赋长,立刻破产。……中产不值一文,最美之业,每亩所值,不过三钱五钱而已。自均田均赋之法行,而民心稍定,然而谷贱伤农,流离初复,无暇问产”。“棉花布,吾邑所产……顺治八年(1651年)价至每匹三钱三分。十一年一二月间,每匹价至四五钱。今(康熙初年)大概以二钱为上下也”。“顺治三、四年后,布渐行,花亦渐长。六年乙丑,花价每百斤值银三两四五钱。七年九月,花价五两百斤。八年三月,九两一担。是时,三四年间,递有升隆,相去亦不甚悬绝……”,而康熙元年至二十三年的平均价格仅为每担二两有余。虽然米、布、棉花的价格受丰歉影响而波动频繁,但相对而言,康熙初年价格比较低落,交易疲软,至18世纪才兴盛起来。如乾隆时李枝在《种棉说》中所说,“余尝北至幽燕,南抵楚粤,东游江淮,西极秦陇,足迹所经,无不衣棉之人,无不宜棉之土。八口之家,种植一畦,岁获百斤,无忧号寒。市肆所鬻,每斤不过百钱,得之甚易,服之无斁”。再如松江府之烟叶,“顺治初,军中莫不用烟,一时贩者辐辏,种者复广,获利亦倍。初价每斤一两二三钱,其后已渐减。今价(康熙初年)每斤不过一钱二三分,或仅钱许,此地种者鲜矣”,而到雍正、乾隆时期,各地的种植和交易都非常活跃。

吴承明先生认为将这一时期的萧条称为“康熙萧条”较为恰当,它始于17世纪30年代,持续长达半个多世纪。其原因一方面是由于清初禁海,白银输入减少;但更为重要的还在于康熙俭约治国、集中管理财政的紧缩政策,造成市面缺银、需求萎缩。笔者认为,一方面清初顺治时期的经济运行相对较好,社会经济有所恢复和发展;另一方面,康熙萧条大概还同这一时期对铜矿的封禁政策有关。由于在银钱并行的货币体系中,白银与制钱满足着不同的市场层次,它们之间需要一个大体稳定的比例。因而,制钱供给的不足也会迫使一部分白银退出流通领域。由于铜料的短缺,康熙前期地方各钱局在大多数年份中均处于停闭或停铸状态。康熙二十二年(1683年)开放海禁之后,清政府才开始从日本输入洋铜,并逐渐开放云南等地的铜矿开采。但直到康熙四十四年(1705年)以后,铜料供给和制钱铸造才逐渐增多。

关于17世纪下叶的康熙萧条,同我们关于这一时期货币流通量的估计是一致的。按照我们对17世纪下半叶经济中货币流通量的估计,1651-1660年间的货币流通总量约为2.85亿两,10年后减为2.82亿两,下一个10年进一步减为2.77亿两,到1691-1700年间仅为2.33亿两,之后才开始回升。在17世纪后期的几十年间,货币流通量即市场上的商品流通量相继下降了5000万两,而商品交易量的下降幅度无疑会数倍于这一数量。从而使得需求不足、市场萧条、物价下跌、商品交易陷入停滞,出现唐甄所描述的“农空、工空、市空、仕空”景象,“枫桥之市,粟麦壅集;南濠之市,百货不行”,“中产之家,尝旬日不睹一金,不见缗钱。无以通之,故农民冻馁,百货皆死,丰年如凶”。清初思想家黄宗羲也提到,“土田之价不当异时之十一,岂其壤瘠欤?曰否,不能为赋也。百货之价亦不当异时之十一,岂其物阜欤?曰否,市易无资也”。市场萧条不仅影响着各种手工业的制造与加工、商品作物的种植,还造成了农民筹钱纳赋的困难。正如顾炎武谈到当时关中的情况时所说“岁甚登,谷甚多,而(至征粮之日)民且相率卖其妻子”,“何以故?则有谷而无银也”。

因此,从总体上来看,相对于16世纪而言,整个17世纪的经济长期处于萧条之中,虽然17世纪中期即顺治时期曾经有过一个短暂的恢复,但并没有改变其长期不景气的趋势。17世纪下叶的康熙萧条,其直接原因是经济中货币供给量的不足,这很大程度上是由清初的禁海政策和铜矿封禁政策所造成的,但也与政府的财政紧缩政策密切相关。

04

18世纪的经济增长

除了一些残破、荒凉的描绘以外,关于明末清初的社会经济特别是工商业资料的系统记载非常稀少,甚至在很多方面出现了中断或空白。这大概与这一时期的战乱和经济萧条密切相关。但进入18世纪,关于农业生产、工商业发展、市镇和集市发育等方面的记载又大为丰富起来。在任何时期,农业生产总会受到季节性或区域性自然灾害的影响,工商业的发展也常常会受到市场短期波动的干扰。因而,根据现有的资料并从发展趋势的角度而言,18世纪的中国经济不仅很快恢复到了明盛世时期的水平,而且渐趋传统社会经济之高峰。货币流通量是反映宏观经济总量的一个主要指标。如前所述,18世纪经济中的货币流通量不断增长,其中尤以1721-1780年期间的增长速度最快,并在1781-1790年间达到6.9亿两的最高水平。这一数值不仅大大高于17世纪后期和19世纪中期的水平,甚至也不低于清末时期经济中的实际货币流通量。近十多年来关于清代经济史的实证研究,已经较为信服地证明了这一时期社会经济所取得的重大进展。诸多细节,这里不再赘述。下面仅从18世纪的白银获取数量、商业的拓展和工农业生产水平几个方面予以简单阐述。

(一)白银的获取与使用

在白银与制钱并行的货币体系中,白银的获取是支撑货币供给量和经济增长的一个最为重要的因素。但中国自身的银产量却非常有限,明代国内银产量最盛时年约30万两,较少时则不足3万两。清代全国银产量最高的年份为1754年的55.7万两,1800年前后的年均产量不过43.9万两。中国经济中需要的白银主要来自国外输入,尽管关于明清时期白银输入的具体数量仍然存在很大争议,但各家的统计和估算都表明,相对于16、17世纪和19世纪上半叶,18世纪是中国输入白银最为兴盛的一个世纪。

按照吴承明先生的估算,从16世纪中期到18世纪的150年间,中国通过与吕宋、日本贸易而运入的白银总数达2亿两,除去银货出口和其他损耗,这一时期白银的净增加也许不过1亿两。但从1650-1834年的185年间,中国流入的白银共计1.95亿两,并在1800-1809年、1825-1829年的20年间有4611万两的流出,流入净额1.5亿两。具体而言,17世纪后半期输入的白银为2614.5万两,18世纪前半期输入白银5620.8万两,后半期输入白银9589.5万两,1800-1833年间则有2941.6万两的白银净流出。可以看出,18世纪后半期输入的数量最多,近1亿两,而整个18世纪输入的白银则高达1.52亿两。按照彭信威的统计,17世纪上半叶从美洲(经由菲律宾流入)、日本、南洋与朝鲜等地区与国家输入中国的白银总计约为5000万两左右。1701-1820年间中国从东印度公司输入白银约为8300万两,如果考虑来自日本与马尼拉等地的份额,以及1754-1774年因东印度公司档案的遗失所造成的漏计,那么这120年间中国获得的白银数额大概在1.5-2亿两之间。而在1821-1833年的13年间则有1229万两的流出。林满红的研究表明,1721-1740年与1752-1800年的69年中,中国共获得白银1.25亿两,而在1814-1850年则有1.66亿两的白银流出。

关于白银输入中国的数额,国外学者所估计的数值一般较国内学者为高,但其变化趋势却大体上是一致的。因此,虽然在白银流入中国的具体数量方面远远没有一致的意见,但中国在18世纪无疑获得了巨额的白银,为流通中货币数量的持续增加提供了坚实的基础,不仅推动了长距离贸易的发展与商帮集团的兴盛,也促进了工农业生产的极大增长。而经济增长、统一市场的发育与政府财政的货币化,又反过来使得白银在经济活动中的角色更为显赫与突出,人们对白银的依赖性也更为增强。

(二)商业的拓展

由于生产水平与交易媒介的制约,明代以前,商品交易一般局限于地方小市场,辐射范围不出一日往返里程。较远距离的贩运贸易主要以官营品、专卖品、奢侈品,以及土特产品为对象。在城市市场方面,除少数适应海运贸易的商业城镇之外,城市的繁荣大都是政治性的,并不反映商品经济的发展。明清时期白银的货币化与大量白银的输入,以及大商帮集团的兴起,才真正将地方性交易与远距离贸易联为一体,不仅加强了各地的经济联系与往来,而且也推动了商品经济的发展与经济增长。

在明代,国内商界先后兴起了晋商、徽商、陕商、洞庭商、江右商、山东商、广东商、福建商、宁波商、龙游商等十多个商人群体。进入清代,这些商帮的经营品类、活动范围、资本数量均得到了极大拓展。晋商在明初的北部边镇市场,以经营粮食、食盐、棉布而兴起于商界。到18世纪,其活动范围进一步从明代的“半天下”发展为“遍天下”。商业网络遍布国内大江南北,长城内外,并延伸到整个北亚地区。南起香港、加尔各达,北到伊尔库茨克、西伯利亚、莫斯科、彼得堡,东到大阪、神户、横滨、仁川,西达塔尔巴哈台,喀什噶尔和阿拉伯国家,都有晋商的商业机构。营销商品也有了新的扩充,号称“上自绸缎,下至葱蒜,无所不包”。在商业组织形式上,则出现了“分号制”、“联号制”、“股份制”等较为先进的运作方式。

徽商最初以经营盐、典、茶、木最为著名,之后逐渐扩展到米谷、棉布、丝绸、瓷器等各个行业。在明代主要以参与沿大运河的南北贸易和沿长江的东西贸易为主,进入18世纪则遍及全国,并深入到许多城镇、乡村,真正称得上“遍地徽”了。其他实力相对小一些的商帮,在明代一般还局限于本省之内,而到清中叶则常常活跃于数省之间,在经营本地土特产品的同时,积极发展各种民生用品。如山东商人不仅活动在东北、西北、华北和长江中下游的各大中城市,也曾到达过俄罗斯、日本、朝鲜、东南亚各国。除传统的“鱼盐”、瓜果等产品之外,粮、布、绸、绢等生活必需品也是他们经营的主要品类。陕西商人则以关中为据点,往来于西北(甘肃、青海、宁夏、新疆)、江淮、四川及云贵等地之间,主要经营皮毛、药材、粮食、食盐、茶叶、布匹、典当、水烟及各种杂货。

从这些商帮积累与支配的资本量来看,明代还是银五十万两级,最高百万两水平。到清雍乾时期,则数百万两已属常见,进入了千万两级水平。以晋商为例,其“百十万家资者,不一而足”。其中尤以盐商盛极一时,“向来山西、徽歙富人之商于淮者百数十户,蓄资以七八千万计”,“皆挟资千万金,资本行之数十年”。

长途贩运贸易是地方商帮的主要经营特点,也是清代商品经济发展的主要标志。随着长途贩运贸易的发展,一些区域性的初级市场逐步形成,对外贸易也得到了很大拓展。粮食、棉花、生丝、蔗糖、绸缎、棉布、铁器等均成为重要的交易商品,并形成了30多个具有大宗商品集散地性质的大型商业城市。按照最新估计,鸦片战争前国内市场的商品流通值(不是交易值)已经达到5.25亿两,这同我们对这一时期的货币流通量的估计是一致的。根据清前期的货币流通量,18世纪后期的市场商品量大概还会高于这一数值,达到6-7亿两的水平。

(三)工农业生产的提高

进入18世纪,农业生产稳步发展,商品资本空前活跃。粮食、棉花、棉布、丝织品、油料、染料等经济作物、手工业品的商品化与长距离运销,不仅增加了地方市场的商品交易量,而且也推动了区域大市场的形成。许多传统墟集、草市逐渐具备了大宗商品集散地的功能,大批的商业市镇产生并兴盛起来。农产品与手工业品的商品率已有明显提高,虽然各地情况不同,但商品率较低的地区也有20%到30%的产品在为市场而生产,较高的地区则高达60%到80%。市场发育与商品交易量的扩大,反过来又极大地推动了工农业生产的增长。

在农业生产中,不仅有高粱、玉米、番薯等产量高或适应性强的新型作物的引进与普及。而且在商品经济与市场的刺激下,土地复种面积不断增加,水利灌溉设施也得到了较大发展,更多的农具、耕牛、肥料等生产资料被投入到了农业生产中。各种商品粮,桑、麻、棉等经济作物的种植也得到了推广与普及。在手工业生产中,如棉布业、丝织业、陶瓷业、造纸业、制茶业及其他一些土特产品的加工制造也逐渐从农家副业或官营手工业中分离出来,成为独立的产业。手工业的生产技术、组织形式、生产规模、分工与专业化生产等方面都得到了很大发展或推广。采煤、冶铁等矿产开采和生产资料的生产,无论是生产区域还是生产数量均得到了很大扩展。人民的生活水平普遍提高。从人民的纳税能力来看,在康熙前期,江苏省的钱粮“无一官曾经征足,无一县可以全完,无一岁偶能及额”,但到乾隆中叶,“海内殷富,为旷古所罕有。江苏尤东南大都会,万商百货,骈阗充溢,甲于寰宇,遂无不完之税”。

在传统社会的生产模式中,人口应该是反映整个社会经济发展状况的一个主要指标。农业的精耕细作,手工业、商业的发展吸收了更多的劳动力,并能够供养更多的人口。18世纪人口的急剧增长恰恰反映了社会生产力的发展,而不是经济停滞。由于商品经济的发展和农产品的商品化必然会诱致人口和劳动力的增长,而经济的萧条和失业以及大量人口返回农村则会造成农村人口的压力。因此关于清前期经济的“停滞”论断,以及一些学者基于人口压力所提出的“高水平均衡陷阱”和“过密型增长”理论,可能只是经济“萧条”期的主要表现,并不适合于整个经济。

05

嘉庆、道光时期的经济萧条

史学界一般将嘉庆、道光时期清朝的国势下衰称之为“嘉道中落”,并将其根源主要归结于吏治的腐败。而经济史学界则将注意力更多的放在鸦片战争前夕的白银外流、银钱比价等方面,并将这一时期的经济下滑称之为“道光萧条”。但根据我们对清代货币流通量的考察,嘉庆、道光时期经历了两次经济紧缩,而非一次。第一次大约发生在1790-1810年期间即嘉庆前期,其中在最初的10年间经济中的货币流通量即由6.9亿两减至4.61亿两,之后又进一步减为4.53亿两。在1810-1830年间,经济经历了一个短暂扩展,流通中的货币量达到5.7亿两,之后又重新转入萧条。第二次经济紧缩发生在19世纪30、40年代即道光中后期,货币流通量从5.7亿两减为5.16亿两,进而减至4.36亿两的最低水平。

(一)嘉庆时期的经济紧缩

嘉庆前期的经济紧缩虽然与吏治腐败和阶级矛盾存在很大关系,但经济中货币流通量的减少则是其最重要、最直接的原因。货币流通量的急剧减少造成了市场衰退和工农业生产的不景气,而人民收入与生活水平的下降则进一步激化了阶级矛盾,引发了一系列农民起义。其中尤以1796年爆发的白莲教起义和1813年的天理会起义最为庞大,波及数个省份。为镇压农民起义,清政府耗空了国库,如镇压白莲教起义就花费了高达1.2亿两白银。但大量军费的支出则缓解了经济中货币短缺的压力,一定程度上遏止了经济下滑的势头。

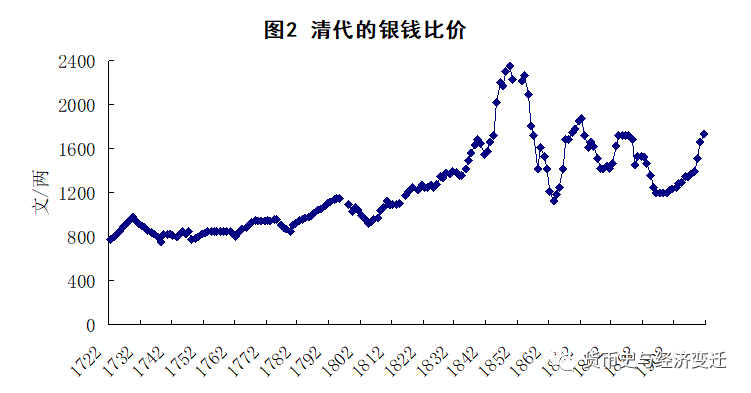

嘉庆初期货币流通量的急剧下降主要是由制钱供给不足所引起的。到乾隆晚期、嘉庆初年,云南、四川、贵州、湖南、陕西等斤铜供给大省的铜矿业相继衰落。许多铜矿开挖年久,硐老山空,产量下降;或者开采条件日益艰难,成本激增。另一方面,斤铜的生产过程分为采掘和冶炼两个过程,而当时铜矿的冶炼一般使用木炭作为燃料,随着矿区周围树木的采伐殆尽,获取燃料也日益困难,进一步增加了斤铜的生产成本。特别是遍及鄂、川、豫、陕、甘五省的白莲教起义,一度造成斤铜运输与供给的中断,迫使大多数钱局因缺乏原料而停工,直到1805年之后才逐渐恢复。如前所述,由于制钱与白银之间存在互相依存的互补关系,铜料不足,进而制钱供给量的减少也使得经济中整个货币供给量急剧下降。一方面,政府在这一时期维持了制钱重量、成色的稳定,制钱供给量的减少使得的银钱比价即每两白银所能兑换到的制钱数量减少。如图2所显示,从1795-1805年间的银钱比价确实出现了一个下降,从每两1150文减至936文。另一方面,制钱供给量的下降,也抑制了白银的需求量,从而使经济中的白银流通量减少。尽管嘉庆时期白银的流入流出数量仍然存在争议,但如同吴承明先生所统计,1790-1810年间白银输入量确实出现了下降,进而向外流出。这很大程度上是由于制钱供给量的下降,进而使中国经济中对白银需求的减少所造成的。

有关嘉庆前期经济紧缩的相关资料尚待于进一步挖掘,但相对于乾隆、道光与同光时期的工农业生产资料而言,嘉庆前期的资料则比较稀少,甚至也出现了空白。各个区域商帮集团经历了发轫、兴盛之后,到嘉庆时期突然衰落,一些势力较小的商帮在市场上消失了,如山东商帮、陕西商帮等。即使势力较强的大商人也缩减了经营产业和范围,如徽商、晋商等。声势煊赫的盐商突告“消乏”,各地纲商相继疲惫破产,资本蚀空,财源枯竭。在晚清时期盛极一时的晋商,也只是在道光初年改营票号之后才重新复兴。即使垄断对外贸易的广东行商也受到一定影响,作为半官方的组织,虽然其命运更多的由政治因素所决定,但也在一定程度上反映了对外贸易状况。据统计,行商因无力偿还债务而大量破产主要发生在两个时期,一是1780-1810年间,共有九个行商破产,且其欠债数目已经相当庞大;二是1823-1837年间,共有七个行商破产,极大地动摇了洋行制度;而在1811-1822年间经济的短暂恢复期,则没有一家行商破产。同时,到嘉庆时期,国库存银已从乾隆中期的七八千万两减至一二千万两(见表6),国力亦由盛而衰。

(二)道光时期的经济危机

关于道光中后期的经济紧缩问题,学术界的关注较多,资料也相对比较丰富,其视角也主要集中在白银外流和银钱比价的经济效应方面。按照当时的官员(如章沅、许乃济、黄爵滋、林则徐、冯桂芬等)论述,鸦片战争前夕及战后的十多年间,因鸦片走私而流出的白银每年为二三千万两,即使在19世纪20年代后期至30年代初期,每年流出的白银也不下数百万两。现代学者的考察表明,这些说法虽然有所夸大,但当时确实有大量白银流出。如前所述,按照林满红的考察,1814-1850年流出的白银共计1.66亿两。另一方面,嘉道时期铜料供给量的减少和成本增加,造成了铸钱成本提高,钱局亏损。为增加铸钱数量,并减低成本,大约从嘉庆中期开始,政府逐渐减轻了制钱重量。正如杨端六所说,“从雍正十二年(1734年)规定铸重一钱二分以后,到咸丰二年(1852年)118年间,名义上维持不变,但实际上是日益减轻的。咸丰钱不要说,即嘉庆、道光钱也比乾隆钱更轻些”。而钱重的减轻则引起了大量私销私铸问题,即对重钱的私销和轻钱的私铸,从而使白银和制钱的名义比价发生了很大变化。嘉庆二十五年(1820年),御史王家相就曾奏称,“近日江苏省宝苏局所铸官钱,铜少铅多,而官铜偷铸小样钱,每钱一千不及四斤,民间号为局私,自苏松至浙江、江西,流通浸广,以致银价日贵,官民商贾胥受其累”。较早对中国经济进行研究的美国学者马士也曾谈到,“从乾隆年间的足重铜钱起到嘉庆年间,钱的分量已逐渐减低,而道光年间铸钱分量减低更甚;铜钱本身价值的损失足以使其交换价值丧失百分之二十至百分之三十”。据统计,从1821-1853年,在官方奏折中所见到的关于制钱私铸、私销、私运的案例就达57个,遍及全国各地。基于上述两方面的因素,如图2所显示,1805年之后银钱比价开始逐渐攀升,并于1834年大大加速,一直升至1849年的最高峰,该年每两白银可以兑换到2355文制钱。

白银外流、货币供给量的不足与银贵钱贱对社会经济的运行造成了很大冲击,几乎影响到社会的各个阶层。在银两与制钱并行的货币体系中,由于“计工受值皆以钱”、“纳课完赋皆以银”,早在道光二年(1822年),贵州道监察御史黄中模就奏称,“近者各省市肆,银价愈昂,钱价愈贱,小民完粮纳课,均需以钱易银,其亏者咸以为苦”。道光十七年(1837年),御史朱成烈也奏称,“窃惟银为国家流通之宝,银有余则价平,物力因之俱盛;银不足则价贵,物力因之俱疲……。小民种谷,不过易钱,比至纳赋,则又以钱易银。钱价既增三分之一,谷亦多卖三分之一,民食安得不艰,民用焉得不绌……。盐课交银,而盐斤零星售卖则只易钱,及至易银完课,价增三分之一,而盐不能多卖一钱。则所得之钱绌于所用之银,盐课安得不敝。”因而,银钱比价的变化造成了人民的纳税能力急剧降低,各省拖欠钱粮日趋严重,政府财政收入也大大减少。如魏源所说,“民欠地丁银,则康熙五十年(1711年)至雍正四年(1726年)八百三十万,每年仅六十万。今(指道光中后期)则钱粮奏销七分以上,得免考成。每年拖欠不下二百万。有亏于官、蚀于胥吏者,亦有欠于民者。皆冀十年恩免一次,是以民欠不数年,复积千余万”。

按照当时的商业习惯,“民间各种贸易,往往顿置论银,而零卖论钱。银贵以来,论银者不加而暗加,论钱者明加而实减。以是商贾利薄,裹足不前”。商业的萧条也使得各种为市场而生产的手工业品、农产品难以维持,出现“蚕棉得丰岁,而皆不偿本”的局面。一方面,大量商人、城市手工业者回流农村;另一方面,在农村,能够吸收较多劳动力的经济作物的种植反而减少。从而造成了很大的人口压力,出现黄宗智所谓的“过密化”问题。与此同时,在白银外流、银贵钱贱、通货紧缩、商业萧条、失业巨增的背景下,各种社会矛盾也日益尖锐起来,各地民变不断。

嘉庆、道光时期的经济紧缩主要源于货币供给量的短缺,并且一直持续到咸丰时期,这从政府财政上也可以得到反映。嘉庆时期国库存银已减至一、二千万两,道光后期进一步减至八、九百万两(如表6),这还仅仅是账面数额。如表7所显示,在咸丰年间国库的实际存银只有账面结存银数的1/16-1/30,虽然嘉庆、道光年间要好些,但实际数量也大大低于账面数额。然而,在国库存银相当空虚的状况下,粮食储藏量并没见减少。据统计(见表8),乾隆十三年(1748年)各省常平仓的粮食储存量为3379万石,而嘉庆十七年(1812年)则增至4338万石。因而,所谓财政危机也主要是就白银而言,嘉庆、道光时期实物的库存与供给仍然是比较充裕的。当然,政府试图增加货币性的财政收入的努力和尝试即“紧缩性的财政政策”,常常也会造成经济中货币流通量的进一步减少,从而进一步加剧社会经济的危机和萧条。

总体而言,嘉庆时期的经济萧条主要由制钱的短缺而引发,且与当时的吏治腐败、农民起义联系在一起。相对而言,此次萧条所持续的时间较短,且从1810年起有所恢复。道光时期的经济危机则是由白银外流、货币短缺以及银贵钱贱对整个经济运行的冲击所造成的。此次危机不仅持续时间较长,而且影响也更为深远。它不仅直接诱发了两次鸦片战争,长达十多年的太平天国农民起义,而且也影响到整个近代经济的发展进程。

综上所述,随着商品经济的发展和经济货币化进程,长途贩运贸易、地域商帮集团和新兴商业城镇的兴盛,工农业生产水平的提高,中国经济大体上在18世纪达到了鼎盛。同时,由于经济中货币供给量的不足,政府财政行为及其他相关因素的影响,在清前期二百年间的经济发展中,出现了三次比较严重的经济萧条。特别是嘉庆、道光时期的经济危机恰值传统社会向近代社会转变的关键时刻,对近代中国经济发展进程影响深远。

作者信息:

燕红忠(上海财经大学讲席教授、博士生导师,兼任中国经济史学会常务理事、近代史专业委员会副主任)

文章来源:

《清史研究》2008年第3期

版面编辑|傅恒恒

责任编辑|李锦璇、蒋旭

主编|朱霜霜

近期热文

- 吴晓求:建设金融强国中如何发展好资本市场

- 锚定金融强国目标,推动金融高质量发展:理论框架与实践路径

- 流动性风险再思考:买方行为与资金流动

- 多边央行数字货币桥:发展进程及其影响

- 周末读史 | 国家“救市”与货币转型——明中叶国家货币制度领域与民间市场上的白银替代